6 दिसंबरः मैने इतिहास को नंग धड़ंग देखा !

…अयोध्या आंदोलन के नेताओं के लिए न्यायपालिका नौटंकी कंपनी थी, उनका नारा था “बंद करो यह न्याय का नाटक जन्मभूमि का खोलो फाटक”. बाद में साबित हुआ कि उनकी आस्था भी सत्ता पाने के मंचित की गई नौटंकी थी जिसमें बच्चा बच्चा राम का मंत्र और शंख फूंकने, श्राप देने वाले, बाबर की औलादों को पाकिस्तान भेजने वाले धर्माचार्य-साधु- साध्वियां कलाकार थे, जिसमें जितना अभिनय था वह उतना पद, सम्मान, मेहनताना वगैरा लेकर किनारे लगा.

कारसेवकों को भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाले बाबर से एतिहासिक प्रतिशोध का सुख भव्य राममंदिर के रूप में पाना था जिसे भुला दिया गया, फिर भी उनकी हिंसक आस्था का प्रेत भटकता रहा तो उन्हें भ्रष्टाचार का झंखाड़ काटकर विकास की सड़क बनाने में झोंक दिया गया. तब हिंदू खून को खौलाकर जवानी को रामकाज में लगाया गया था, अब उस जवानी की अगली पीढ़ी को एक आदमी की भक्ति में लगा दिया गया है. कमाल ये है- भगवान की जगह आदमी ले चुका है लेकिन खून का उबाल वही है.

इस बीच चौथाई सदी बीत चुकी है जो आदमी की छोटी सी जिंदगी में इतना लंबा समय है कि उसे या तो अपने अनुभवों से कोई पक्का नतीजा निकाल लेना चाहिए या मान लेना चाहिए कि उसके दिमाग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है.

...तब मैं लखनऊ में दैनिक जागरण का शावक रिपोर्टर था जिसे एक प्रेसकार्ड दिया गया था, पर्ची दिखाने पर पंद्रह सौ रूपए तनख्वाह मिलती थी.

अखबार के मालिक नरेंद्र मोहन का जितना विस्तृत परिवार था उतने ही फैले धंधे थे. पत्रकारिता की ढाल के पीछे चीनी मिल, पेट्रोल पंप, शिक्षण संस्थान, रूपया सूद पर चलाने समेत कई कारोबार चल रहे थे. उनकी चालक शक्ति मुनाफा थी, नीति अवसरवाद और महत्वाकांक्षा थी तत्कालीन चढ़ती हुई राजनीतिक पार्टी भाजपा के पक्ष में जनमत का व्यापार करके धन कमाना और जल्दी से जल्दी शासक प्रजाति में शामिल होना जिसका अगला दिखता मुकाम राज्यसभा की मेंबरी थी. इसके लिए उन्होंने एक हार्ड टास्क मास्टर यानि गुंडा संपादक तैनात किया था जो सुबह चपरासी, सर्कुलेशन मैनेजर और पत्रकार किसी को भी पीट सकता था, दोपहर में किसी मजबूर महिला पत्रकार का रखैल की तरह इस्तेमाल कर सकता था लेकिन शाम को वह मालिक का ब्रीफकेस थाम कर विनम्र भाव से किसी मंत्री या अफसर से मुलाकात कराने चल देता था, आधी रात को एडिटोरियल मीटिंग बुलाकर पत्रकारिता के आदर्शों की भावभीनी निराई-गुड़ाई करने लगता था (फिर भी वह रीढ़विहीन बौद्धिक नक्काल संपादकों से बेहतर था. उसे मालिकों ने बूढ़े और बीमार हो जाने पर इस्तेमाल हो चुके टिशूपेपर की तरह फेंक दिया).

ऐसे सीनियर थे जो शावकों को संपादक के पैर छूकर उर्जा पाने की शास्त्रीय विधि सिखाते थे, एक हेडलाइन गलत लग जाने पर डरकर रोने लगते थे, रिटायरमेंट के एक दिन पहले जिंदगी का पहला स्कूटर खरीदने की मिठाई बांटते थे, एक प्रूफरीडर करपात्री जी भी थे जो दफ्तर में ही रहते थे, उनके कपड़े होली पर बदले जाते थे और वह दोनों वक्त सिर्फ पूड़ी खाते थे. (इन विचित्र किंतु सत्य कारनामों को मेरे स्वीडिश दोस्त पॉयर स्टालबर्ग ने तीन साल रिसर्च के बाद अपनी किताब लखनऊ डेली-हाऊ ए हिंदी न्यूजपेपर कंस्ट्रक्ट्स सोसाइटी, प्रकाशक-स्टाकहोम स्टडीज इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, में बेबाकी से लिखा है).

मैं छात्र राजनीति से पत्रकारिता में आया था. इस माहौल में भी मुझे यकीन था कि अपने वक्त का सच लिखने और अन्याय के शिकार लोगों की मदद करने का मौका मिल जाएगा. इसकी बुनियाद यह थी कि जब अखबार संकट में आता था तो संपादक को सर्कुलेशन दुरूस्त करने के लिए पत्रकारिता के सरोकारों को साथ ऐसे रिपोर्टर याद आने लगते थे जिनके पास भाषा, कॉमनसेंस और राजनीति की समझ थी.

दिसंबर 1992 के पहले हफ्ते में ऐसा ही एक मौका आया जब भरेपूरे व्यूरो को दरकिनार कर भाऊ राघवेंद्र दुबे, मुझे और दिनेश चंद्र मिश्र को अयोध्या कवर करने भेज दिया गया. चलते समय जो निर्देश दिए गए उन्हें मैने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया क्योंकि पिछले ही साल मैने बनारस का दंगा एक लोकल इवनिंगर के लिए कवर किया था तब मैने दैनिक जागरण, आज, स्वतंत्र भारत जैसे अखबारों की अफवाह फैलाने और एतिहासिक तथ्यों को तोड़मरोड़ कर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कलाकारी और प्रेस काउंसिल आफ इंडिया की लाचारी का मजाक बनाते देखा था.

अयोध्या के मठों और अखाड़ों में आरएसएस, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना और भांति भांति के धर्माचार्यों के संयुक्त कारखाने चल रहे थे जिनमें या तो सांप्रदायिक उन्माद का उत्पादन हो रहा था या विराट भ्रम का. लालकृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, महंत रामचंद्रदास समेत मंदिर आंदोलन के सभी नेता लीलाधर हो चुके थे. वे एक ही सांस में सुनियोजित रणनीति के तहत दो या अधिक बातें कह रहे थे- हम अदालत का सम्मान करते हैं लेकिन मंदिर आस्था का प्रश्न है जिसका फैसला अदालत नहीं कर सकती. राममंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है लेकिन धर्म का राजनीति पर अंकुश नहीं रहा तो वह पतित हो जाएगी. कारसेवा प्रतीकात्मक होगी लेकिन मंदिर का निर्माण किए बिना कारसेवक वापस नहीं जाएंगे.

दूसरी ओर साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती और विनय कटियार समेत बीसियों हाथों में दिन रात गरजते माइक थे जो पाकिस्तान में तोड़े गए मंदिरों की तस्वीरकशी करते हुए कारसेवकों को लगातार बानर सेना में बदल कर बाबर की औलादों को सबक सिखाने का अंतिम अवसर न चूकने देने की कसम दिला रहे थे. उन्माद इस स्तर पर पहुंचा दिया गया था कि अस्सी साल की बुढ़िया औरतें भी जो घरों में अपने हाथ से एक गिलास पानी भी न लेती होंगी “जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वह पानी है” की धुन पर अपने कपड़ों से बेखबर नाचने लगीं लेकिन भ्रम भी ऐसा था कि कारसेवक रातों में अधीर होकर चंदा वापस मांगने लगते थे और ईंटे गठरी में लेकर वापस घर जाने की तैयारी करने लगते थे. मैने अपनी रिपोर्टों को इसी भ्रम और उन्माद के तथ्यों के सहारे नेताओं की कथनी-करनी के अंतर पर केंद्रित किया जो काफी एडिट करने के बाद बिल्कुल निरापद बनाकर छापी जाती थीं या रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थीं.

एक दिन सुबह का अखबार देखकर मेरे होश उड़ गए हम लोगों की संयुक्त बाईलाइन के साथ जाने किसकी लिखी एक काल्पनिक खबर बैनर के रूप में छपी थी- अयोध्या में मंदिर का अबाध निर्माण शुरू. मुझे उसी समय इंट्यूशन की तरह लगा कि इन भ्रमों के पीछे जिस छापामार योजना को छिपाने की कोशिश की जा रही है उसका पता मेरे अखबार को है और अंततः इस बार संविधान, न्यायपालिका वगैरह सबके सम्मान का स्वांग करते हुए विवादित ढांचे को ढहा दिया जाएगा. (एक से छह दिसंबर के बीच क्या हुआ यह लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी साइट पर भाऊ राघवेंद्र दुबे लिख चुके हैं)

छह दिसंबर की दोपहर बाबरी मस्जिद के गुम्बदों के गिरने का समय दर्ज करते हुए, सन्निपात में चिघ्घाड़ते, बड़बड़ाते पागल हो गए लोगों के चेहरे देखते हुए, दंगे में जलते हुए घरों के बीच फैजाबाद की ओर किसी से उधार ली गई मोटरसाइकिल पर भागते हुए, खबर लिखते हुए, कारसेवकों की पिटाई के दर्द के सुन्न हो जाने तक पीते हुए मैं यही अपने मन में बिठाता रहा कि लोकतंत्र एक नाटक है, आदमी अब भी पत्थर युग जितना ही बर्बर है, देश में कुछ निर्णायक रूप से बदल चुका है, असल मुद्दों को दफन कर की जाने वाली शार्टकट धार्मिक जहालत की कुर्सी दिलाऊ राजनीति को सदियों लंबा नया मैदान मिल गया है…मैं हैरान था क्योंकि इसी से जुड़ा एक व्यक्तिगत उपलब्धि जैसा भाव भी उमड़ रहा था- मैने सभ्यता का दूध नहीं खून पीते लंबे दांतो और टपकते पंजों वाले इतिहास को नंगधड़ंग अट्टहास करते देख लिया है.

उस छह दिसंबर को दुनिया पर गिरती चटक ऐसी ही धूप थी और मैं भी वहीं था. बाबरी मस्जिद गिरने से ज्यादा दंगे के बीच फैजाबाद पहुंच कर अपनी खबर भेजने के लिए परेशान. अकेला अनप्रोफेशनल काम यह किया जब कारसेवक मुझ पर झपटे तो मैने भी जवाब में एक दो को मारा। इसके बाद मैं कितने पैरो के नीचे कुचला गया नहीं पता अगर राघवेन्द्र दुबे (भाऊ) नहीं होते तो शायद मर जाता। आज सोच रहा हूं कि बीते बीस सालों की प्रोफेशनल तटस्थता का क्या हासिल रहा। मेरे भीतर का कितना बड़ा हिस्सा ये पत्तरकारिता लकवाग्रस्त कर गई है. उस समय भी जिनके लिए (अखबार था दैनिक जागरण) तटस्थ हुआ जा रहा था वे मंदिर बनवा रहे थे और राज्यसभा जा रहे थे। तब से तमाम चावला, चौधरी और अहलूवालिया बेशुमार बढ़े हैं जो प्रोफेशनल एथिक्स सिखाते हुए डकैतों की तरह माल बटोर रहे हैं.

तटस्थता पत्तरकारिता की सजावट है उससे भी अधिक पाखंड है.

(अनिल यादव हिंदी के चर्चित लेखक और पत्रकार हैं। 6 दिसंबर को वे दैनिक जागरण की रिपोर्टिंग टीम के सदस्य बतौर अयोध्या में मौजूद थे । अनिल इन दिनों स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। वह भी कोई देश है महाराज, सोनम गुप्ता बेवफा है, कीड़ाजड़ी, नगरवधुएं अखबार नहीं पढ़तीं और गोसेवक उनकी काफ़ी चर्चित किताबें हैं. )

साभार: मीडियाविजिल

Top Videos

टमाटर बिक रहा कौड़ियों के दाम, किसानों को 2-5 रुपये का रेट!

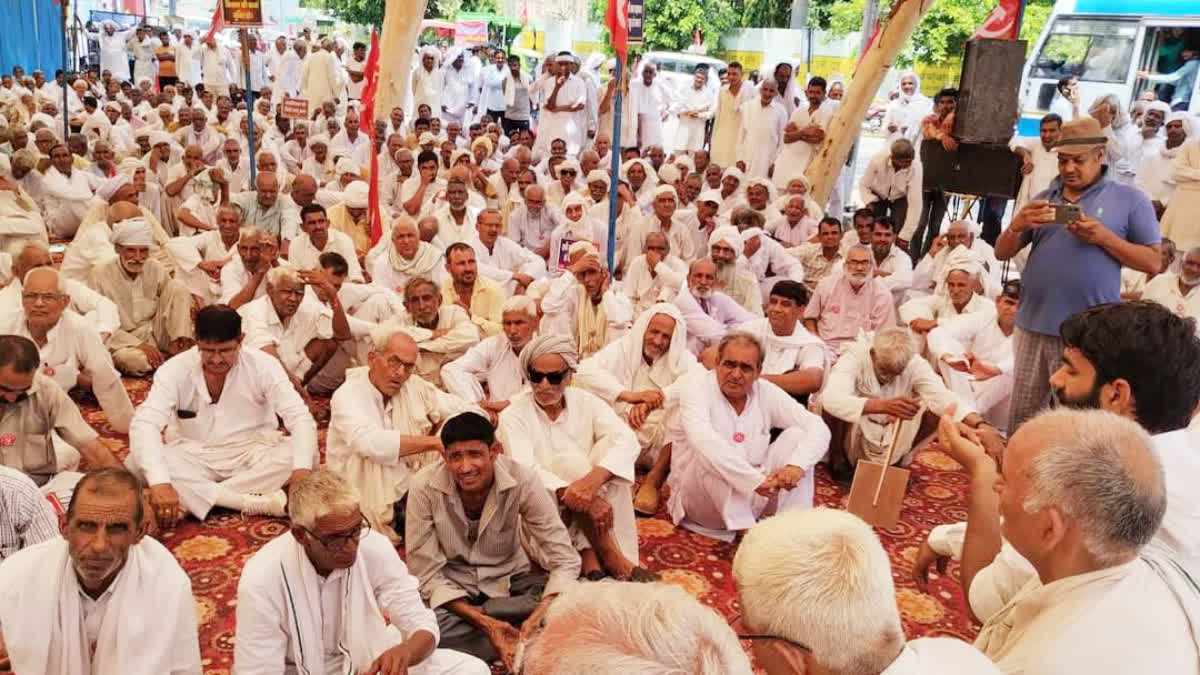

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?