चुनावों में कहां गायब है किसान आंदोलनों की आवाज?

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यह दावा करते हुए नहीं थकती है कि उसने पिछले पांच सालों में किसानों के कल्याण के लिए काफी काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार ये भी कहती है कि पहली बार किसानों की आय दोगुनी करने का एक लक्ष्य तय किया गया। किसानों के लिए उठाए गए कई कदमों का उल्लेख नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार करती आई है।

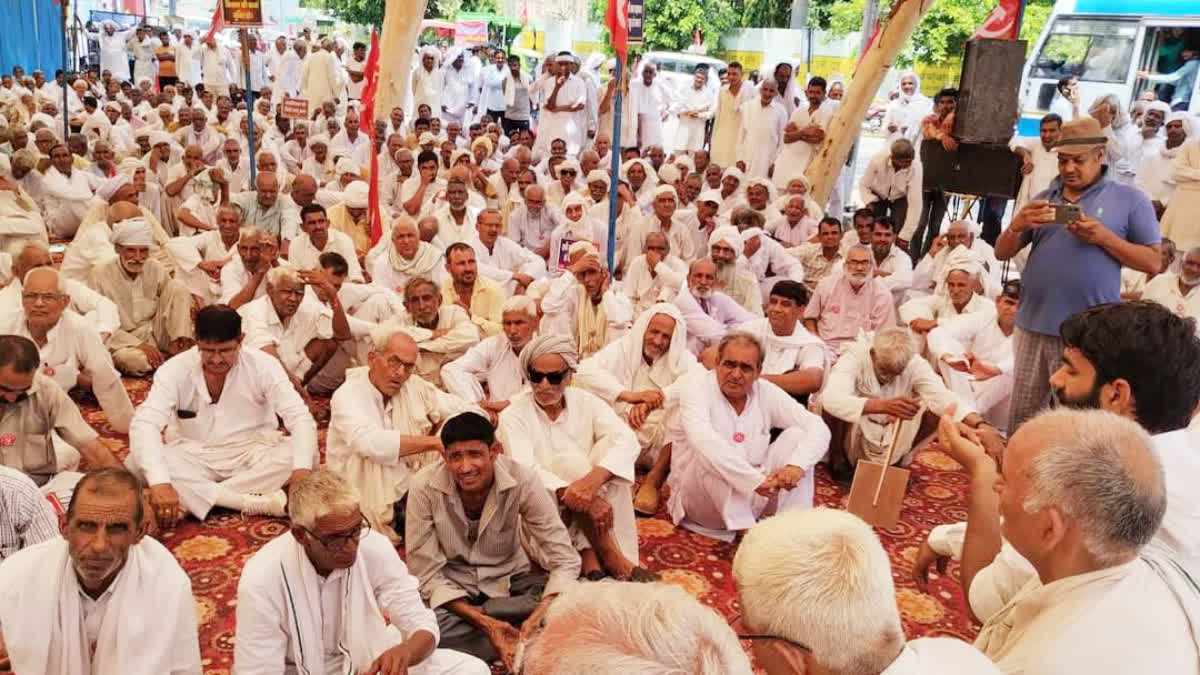

लेकिन एक तथ्य यह भी है कि पिछले पांच सालों में पूरे देश में सबसे अधिक किसान आंदोलन हुए। ये आंदोलन किसी एक राज्य या कुछ खास राज्यों तक सीमित नहीं रहे हैं। बल्कि उन सभी राज्यों में किसान आंदोलन पिछले पांच सालों में हुए हैं, जिन राज्यों को सामान्य तौर पर कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों को आम तौर पर औद्योगिक केंद्र माना जाता है लेकिन इन राज्यों में भी किसानों ने बीते सालों में आंदोलन किए।

किसान आंदोलनों के लेकर कुछ ऐसा माहौल बना कि देश भर में काम करने वाले कई अलग-अलग किसान संगठन एक मंच पर आए। इन सभी ने मिलकर संयुक्त तौर पर संघर्ष करने का निर्णय लिया। इन लोगों ने अपनी मांगों में एकरूपता लाई। सभी जगह के किसान आंदोलनों में उचित मूल्य, कर्ज माफी और लागत में कमी की बात समान रूप से आई।

इसके बावजूद किसान आंदोलनों की गूंज लोकसभा चुनावों में सुनाई नहीं दे रही है। इसकी वजहों के बारे में पता लगाने के लिए जब कृषि के जानकारों, इन आंदोलनों में शरीक रहे लोगों और राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करें तो कई बातें उभरकर सामने आती हैं।

सबसे पहली बात तो यह बताई जा रही है कि आजादी के बाद से अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, उनमें से किसी भी चुनाव में कृषि और किसान के मुद्दे केंद्र में नहीं रहे हैं। खेती-किसानी एक मुद्दा तो रहा है लेकिन यह मूल मुद्दा कभी नहीं रहा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि यह कभी ऐसा मुद्दा नहीं रहा है जिस पर वोटों का धु्रवीकरण किया जा सके।

कृषि विशेषज्ञ और समाजशास्त्रियों का मानना है कि किसान एक वर्ग के तौर पर भारत में एकजुट नहीं रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर किसान को एक वर्ग मानें तो इसके अंदर कई उपवर्ग हैं। जाति का उपवर्ग है, धर्म का उपवर्ग, भाषा का उपवर्ग है और क्षेत्र का उपवर्ग है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि ये उपवर्ग चुनावों में किसानों के मुख्य वर्ग बन जाते हैं और किसान वर्ग खुद उपवर्ग बनकर पीछे छूट जाता है।

इसका मतलब यह हुआ कि एक किसान जब वोट देने जाता है तो उस वक्त वह बतौर किसान नहीं वोट देता है बल्कि चुनावी राजनीति में वोट देने का उसका निर्णय उसकी जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र से अधिक प्रभावित होती है। ऐसे में खेती-किसानी के मुद्दे उठते तो रहते हैं लेकिन चुनावों के मूल मुद्दे नहीं बन पाते।

राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि देश के राजनीतिक दलों को यह मालूम है कि किसान खुद को किसानों का एक वर्ग मानकर मतदान नहीं करता। इसलिए वे किसानी के मुद्दों को मूल मुद्दा नहीं बनाते हैं। क्योंकि अगर खेती-किसानी के मुद्दे मूल मुद्दे बन गए तो उन्हें नुकसान अधिक होगा।

कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि खुद राजनीतिक दल कभी नहीं चाहते कि किसान एक वर्ग के तौर पर उभरे। इसकी वजह बताते हुए ये लोग कहते हैं कि देश के 57 फीसदी लोग अब भी कृषि पर जीवनयापन के लिए निर्भर हैं। अगर किसी तरह से इन 57 फीसदी लोगों का एक वर्ग बन गया और ये एक वोट बैंक की तरह वोट देने लगे तो फिर ये होगा कि किसान जैसी सरकार चाहेंगे, वैसी सरकार बनेगी। सारी नीतियां किसानों के हिसाब से बनेगी।

इसका एक असर यह भी होगा कि जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की दीवार भी टूटेगी। इससे वोट बैंक की मौजूदा राजनीति को झटका लगेगा और राजनीतिक दलों को नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी।

इन लोगों का यह भी कहना है कि यह उद्योग जगत भी नहीं चाहता कि किसान एक वर्ग के तौर पर एकजुट हो जाएं। क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर सरकारी नीतियों को जिस तरह से वे अपने फायदे के लिए प्रभावित कर पा रहे हैं, उस तरह से वे प्रभावित नहीं कर पाएंगे और किसानों के हिसाब से सारी सरकारी नीतियां बनने लगेंगी।

ऐसे में स्थिति ये दिखती है कि किसानी के सवालों को मूल चुनावी मुद्दा बनाने के पक्ष में चुनाव प्रक्रिया में अधिकांश हितधारक नहीं हैं। इसलिए हाल के सालों में किसान आंदोलनों की देशव्यापी गूंज के बावजूद लोकसभा चुनावों में इनकी धमक नहीं सुनाई दे रही है।

Top Videos

टमाटर बिक रहा कौड़ियों के दाम, किसानों को 2-5 रुपये का रेट!

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?