‘देश के सम्मान’ के बोझ से मुक्त होना जरूरी है!

लड़ रहे पहलवान अगर कल अपना मेडल गंगा में बहा देते तो वे ‘देश के सम्मान’ के बोझ से मुक्त हो जाते और अपनी लड़ाई को खुलकर जनता की व्यापक लड़ाई से जोड़ सकते थे. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

1968 में मेक्सिको ओलम्पिक में अमेरिका के ब्लैक एथलीट टोमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने जब मेडल पोडियम पर ‘ब्लैक सेलूट’ किया तो पूरी दुनिया के शोषितों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी. हालांकि इसके फलस्वरूप उनके मेडल छीन लिए गए, लेकिन वे शोषित जनता की निगाह में ‘लीजेंड’ बन गए.

दरअसल बार बार यह कहने से कि इन खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया, हम इन खिलाड़ियों की न्यायपूर्ण लड़ाई को जाने-अनजाने ‘विशिष्ट’ बना देते हैं. जबकि इनकी लड़ाई जनता की व्यापक लड़ाई का ही हिस्सा है.

यह बात बहुत से लोगों को नागवार गुज़र सकती है, लेकिन यह सच है कि मेडल लाने से देश का मान नहीं बढ़ता. ऐसा होता तो सबसे सम्मानित देश अमेरिका और चीन होते. लेकिन हम जानते हैं कि इन देशों में मानवाधिकार की क्या स्थिति है और अमेरिका प्रति घंटे कितनी बमबारी दूसरे देशों पर करता है. नस्लवाद के खिलाफ ‘मोहम्मद अली’ ने भी अपना पदक नदी में बहा दिया था. इससे मोहम्मद अली की इज्ज़त बढ़ी ही, घटी नहीं.

दरअसल खेलों के माध्यम से देश की यांत्रिक एकता बनाई जाती है.पदक के साथ देश के सम्मान को इसी लिए जोड़ा जाता है.

और इस तरह तीखे वर्ग-विभाजन पर पर्दा डाला जाता है.खेल इतिहासकार ‘जुएल बायकाफ’ अपनी किताब ‘Celebration Capitalism and the Olympic Games’ में साफ़ साफ़ कहते हैं कि ओलंपिक जैसे खेलों का उत्सव वास्तव में पूंजीवाद का उत्सव है.

एक अन्य खेल इतिहासकार ‘अशोक कुमार’ एक लेख में साफ साफ कहते हैं- ‘आप अपने शहर के गरीबों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो खेल आयोजित कीजिये’. इस विचारोत्तेजक लेख में एक रिपोर्ट (COHRE) के हवाले से उन्होंने बताया है कि सिओल ओलंपिक (1988) से बीजिंग ओलंपिक (2008) तक सिर्फ 20 साल के अंदर ओलंपिक आयोजन के कारण 35 लाख लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है.

2010 में अपने देश में हुए ‘कॉमनवेल्थ खेल’ के कारण दिल्ली में कुल 2 लाख 50 हजार लोग विस्थापित हुए थे. अपने देश मे 1982 में हुए एशियाड में भी यही सब कुछ हुआ था.

इसके अलावा साम्राज्यवादी कम्पनियां किस तरह खेलों और खिलाड़ियों का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट बेचने में करती हैं, यह एक अलग कहानी है. पेरिस कम्यून के 25 वर्ष बाद ओलंपिक की शुरुआत करने वाले कुबिर्तान अपने एक लेख [‘France Since 1814’] में ओलम्पिक खेल के उद्देश्य को साफ़ साफ़ रखते हैं -‘खेल को युद्ध की अप्रत्यक्ष तैयारी के रूप में देखा जा सकता है. युद्ध की सेवा करने वाली सभी योग्यताएं यहाँ परवान चढ़ती हैं.’

आगे कुबिर्तान और भी महत्वपूर्ण बात कहते है- ‘खेल वर्ग संघर्ष को शांत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि दुबारा पेरिस कम्यून जैसी घटना न घटित हो’.

यही कारण है कि सोवियत रूस ने लंबे समय तक ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय खेलों का बहिष्कार कर रखा था और अपना अलग खेल आयोजित करता था. जहां खेल को महज खेल समझा जाता था. बदली विश्व परिस्थितियों में ही सोवियत रूस ने 1953 में ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया.

यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि हिटलर के समय बर्लिन ओलंपिक (1936) का बहिष्कार करते हुए स्पेन के बार्सिलोना में एक समानांतर ओलंपिक आयोजित किया गया. उसी समय नवनिर्वाचित गणतंत्र के खिलाफ फासीवादी फ्रेंको ने सैन्य हमला कर दिया। खेलों में भाग लेने आये अधिकांश खिलाड़ियों ने खेल छोड़कर गणतंत्र की रक्षा में अपने मजबूत शरीर को लगा दिया. इसलिए पदक देश का सम्मान नहीं बढ़ाते. देश का सम्मान वहां के समाज में मौजूद आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक असामनता के कम होते जाने से होता है और इसके लिए लड़ रही जनता से होता है.

इसलिए जब भी पदकधारी खिलाड़ी जनता की लड़ाई के साथ खड़ा होता है तो या तो उसका पदक छीन लिया जाता है या वह मुहम्मद अली की तरह अपना पदक नदी में बहा देता है.

- Tags :

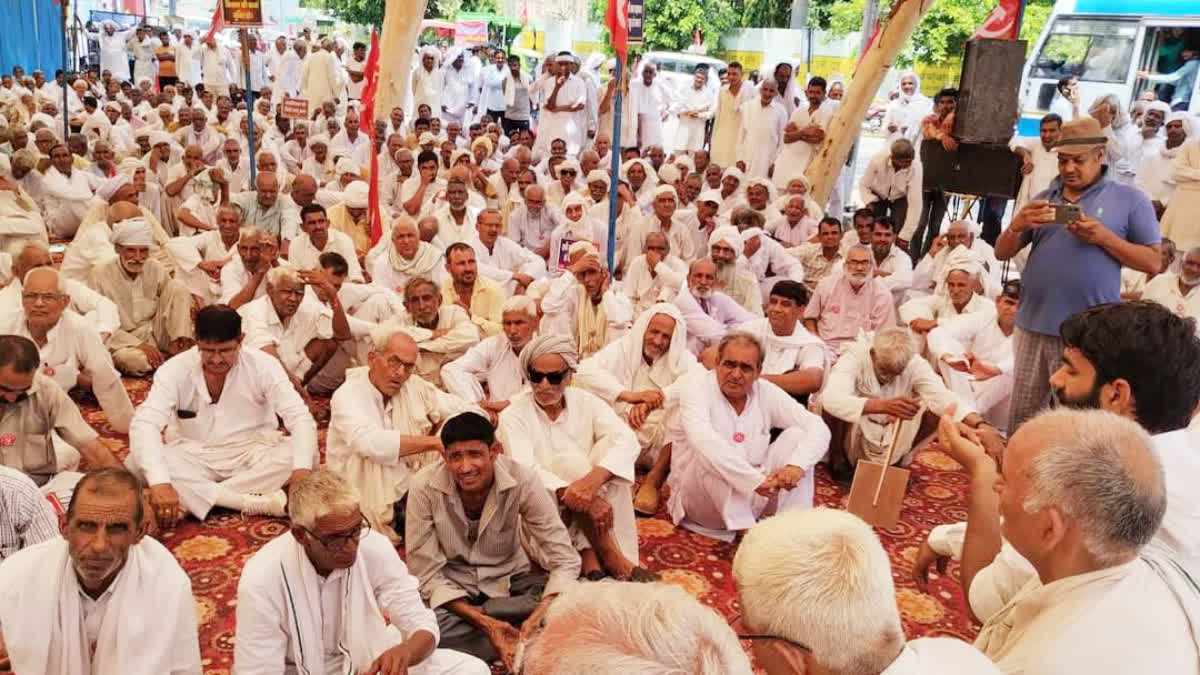

- Wrestling protest

Top Videos

टमाटर बिक रहा कौड़ियों के दाम, किसानों को 2-5 रुपये का रेट!

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?