दिल में बसा गांव: आदमी बैल और सपने

अस्सी नब्बे के दशक तक ग्रामीण इलाकों में बैलगाड़ी का प्रयोग माल ढुलाई के अलावा घर की बहुओं को ससुराल पहुंचाने के लिये किया जाता था। बारात विदाई में लोकल पैसेंजर ट्रेन की भी शानदार भूमिका होती थी। भावी बहु अपने मैके से डोली में बैठकर रेलवे स्टेशन तक आती फिर डोली उठाने वाले कहार पैसेंजन ट्रेन की खिड़की के पास डोली को तजुर्बे से बांध देते।

जब ट्रेन गंतव्य पर पहुंचती पुन: कहार डोली को उतारकर प्लेटफार्म पर रखते और बहु एक बार फिर डोली में जाकर बैठ जाती। स्टेशन से बाहर निकलकर बताये स्थल पर पेड़ की छांव में बैलगाड़ी में बांस की कमानी से घेरा बना दिया जाता। एक जोड़ी बैल को जुआठ में बांधने के पहले उसके ऊपर से धोती-साड़ी या चांदनी जैसे मोटे कपड़े तान दिये जाते।

वर-वधु-सहबाला तीनों बारी-बारी से कमानी तने घरनुमा बैलगाड़ी पर सवार होते…उसके बार गाड़ीवान दोनों बैलों के कंधे पर जुआठ चढ़ाकर उनके गले को रस्सी से बांध देता….गाड़ीवान एक बार चलते के पहले दुल्हे से पूछता – सब ठीक से बैठ गये हैं न…दुल्हा की हामी के बाद गाड़ीवान पहले दाहिन बगल वाले बैल का पुट्ठा ठोकता या पैर के अंगुठा व मध्यमा उंगली से बैल के पांव के पिछले हिस्से को हल्के से ठोकता…इशारा पाते ही बैल कुछ दूर अनमने तरीके से चलने के बाद अपनी चाल रौ में चल पड़ते…बिना बोले दोनों बैल का आपसी तालमेल और उनके गले में बंधी घंटी की टन…टून…टन…टून….सुमधुर आवाज प्रकृतिक संगीत के आनंदलोक में विचरने को बाध्य करते। टूटी जर्जर सड़कों पर पहिये की खड़खड़ाहट, बांस की बाती से बने बेस एरिया की चरमराहट घंटियों के स्वर लहरियों से पूरी यात्रा में युगलबंदी करते अनूठा मंजर पेश करते।

अपने गांव/गंतव्य की यह यात्रा किस्से कहानियों में ही जिन्दा है अब। सड़कों के पक्कीकरण, विस्तार तथा आटो रिक्शा के आगमन से बैलगाड़ी गुजरे जमाने की सवारी होती चली गयी। हॉवर्ड को हॉर्डवर्क से चुनौती देने वाले चौकीदार को पता होना चाहिए कि ज्ञान बैल के अंदर भी होता है। मनुष्य ज्ञान का विभाजन विद्यागत विशिष्टता के लिये करता है, पशु के अंदर ऐसी चेतना का अभाव होता है।

रामशरण जोशी की एक किताब का शीर्षक था-आदमी बैल और सपने। हालांकि, उस किताब को मैंने पढ़ा नहीं है। इसी तरह बैल पर कवि शमशेर बहादुर सिंह की भी एक शानदार कविता है-

मैं वह गुट्ठल काली कड़ी कूबवाला बैल हूं

जो अकेले धीरे-धीरे छह मील खींचकर ले जाते हुये

ठेले के उपर लदा हुआ माल

स्टेशन से गोदाम तक

चुपचाप धीरे-धीरे आंखे बाहर को निकली हुईं

त्योरी चढ़ी हुई, कंधे जोर लगाते हुये

सीना और छाती आगे की ओर झुककर जोर लगाते हुये

राने भरी हुईं गर्म पसीने से तर, मगर जोर लगती हुईं

आगे कविता में विडंबना बोध का स्वर गहराता है और बैल की स्वभाविक नाराजगी की अभिव्यक्ति में भी वह श्रम से भागता नहीं है। यथा-

वह गहरा लगातार श्रम

पुट्ठों को श्लथ कर देनेवाला श्रम

स्वंय मेरी नींद का कब्र बन जाता है

मालिक पर तब जो मुझे गुस्सा आता है

उससे मेरा जोर और बढ़ जाता है

बैल का अक्स कवि केदारनाथ सिंह की कविता मांझी का पुल में भी प्रतिध्वनित होता है-जब खैनी बनाते लालमोहर को बैलों की सींग के बीच एन दिख जाता है मांझी का पुल….बैल मूक पशु है, लेकिन जैसी उपमा उसे (मूर्ख ) दी जाती है….वैसा वह है नहीं…मनुष्य सपना देख सकता है बैल नहीं…उसके वारिस मानव जात में कहीं ज्यादा मिल जायेंगे हमें।

साहित्यकार रामदेव सिंह अपने अतीत की स्मृतियों के झरोखे में विचरण करते हुये कहते हैं – जबसे होश संभाला साधन के रुप में बैलगाड़ी से रुमानी रिश्ता रहा। लगभग तीन दशकों तक। 1967 से 1971 तक जब हाईस्कूल में पढ़ रहा था। हास्टल में रहता था। छुट्टियों में यही बैलगाड़ी मुझे लाने भेजी जाती थी और हास्टल पहुंचाने भी। गांव भर में हमारी बैलगाड़ी सबसे सुंदर थी। नक्काशियों वाला टप्पर था। ऊपर से टीन वाला चदरा, ताकि बारिश में सवार भींगे नहीं। टप्पर का इस्तेमाल जनाना सवारी के लिए ज्यादा होता था। अपनी शादी में ट्रेन पकड़ने के लिए मैं बैलगाड़ी से ही स्टेशन गया था।

चार दिनों बाद जब अपनी नववधू को विदाई करवा कर अपने स्टेशन पर उतरा तो यही बैलगाड़ी हमारे इन्तजार में खड़ी थी। रास्ते में जोर की आंधी आयी। बारिश होने लगी। संयोग से वहां एक प्राइमरी स्कूल था। इसी स्कूल में तीन घंटे शरण लेना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं शहर में पली-बढ़ी नयी नवेली और बैलगाड़ी की वह सवारी, लेकिन उस दिन को हम बहुत रूमानियत के साथ याद करते हैं। बैलगाड़ी की सवारी के अनगिनत अनुभव हैं मेरे पास। 1982 में रेल की नौकरी में आने के बाद भी 1990-91 तक मैं रेलवे स्टेशन से गांव आने-जाने के लिए शौकिया बैलगाड़ी मंगवाया करता था।

मोहन लाल यादव बताते हैं कि हमारे यहां इलाहाबाद में जब कुंभ मेला लगता था तो गंगा किनारे के निकटवर्ती गांव बैलगाड़ी और इक्कों से भर जाते थे। यूपी के पूरब और पूर्वोत्तर जिले जैसे गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़ तथा गाजीपुर तक के तीर्थ यात्री बैलगाड़ियों से ही आते थे। वे महीनों पहले से ही यात्रा शुरू कर देते थे। रास्ते पर वे गाते बजाते चले आते थे। रात्रि किसी बाग में अथवा किसी सराय में रुकते। बचपन में हम उनके पास रात में किस्से सुनने जाते थे।

संस्कृतिकर्मी जावेद इस्लाम अपने बचपन को याद करते हुये बताते हैं कि मेरा घर जीटी रोड पर है। बचपन में सामान्य बच्चों की तरह हम भी सड़क पर गुजरने वाले बैल गाड़ी पर दौड़ के पीछे लटक जाते थे और मजा लेते हुये कुछ दूर तक जाते फिर उतर जाते थे। मजा तो तब आता था जब बैल गाड़ी पर दूल्हा व घूंघट में दुल्हनियां जा रही होती थी। बैलगाड़ी के पीछे कपड़ेे का पर्दा लगा होता था। हम बच्चे शोर मचाते बैल गाड़ी के पीछे भगते थे, पर्दा उठा कर दूल्हा-दुल्हन की एक झलक पाने के लिये। गाड़ी मान सोटा दिखाकर या हल्के तरीके से सटाकर कर हम बच्चों को भगाता था। वे भी क्या दिन थे?

आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी अनिल किशोर सहाय बचपन की स्मृतियों में डूबकर बताते हैं कि हम भी बचपन में बैलगाड़ी में सवार होकर ननिहाल जाते थे। बस से सड़क पर उतरने के बाद आठ किलोमीटर का सफर कच्चे रास्ते की सवारी बैलगाड़ी के जरिये ही तय करते थे। मेरी मां कुछ जरूरी चीजें बैलगाड़ी में रख लेती और हम पैदल खेतों के रास्ते…. क्या दिन थे… रास्ते में एक छोटी नदी भी पड़ती थी, पर गाड़ीवान इतना सिद्धहस्त था कि वह जोर से हकारते हुये नदी पार….. अब सब सपना सा लगता है। वहां पक्की सड़क बन गयी है और गांव तक बस जाने लगी है। पूर्वोत्तर भारत का मुझे नहीं पता, लेकिन शेष भारत में बैलगाड़ी कृषि कार्यों में अनाज ढूलाई के अलावा आवागमन का एक महत्वपूर्ण साधन था। जिसके दरवाजे पर दो तीन थोड़ी बैल हों उसे अच्छा कृषक माना जाता था।

बहरहाल, दौर बदल रहा है और बदलते वक्त की रफ्तार में बैलगाड़ी पीछे छूट चुकी है। लेकिन शहर के बियाबान में भी उस गांव की याद तो आती है जो दिल के किसी कोने में बसा है। वहां बैलगाड़ी के चलने और बैलों के झूमने का संगीत हमेशा सुनाई देता रहेगा।

Top Videos

टमाटर बिक रहा कौड़ियों के दाम, किसानों को 2-5 रुपये का रेट!

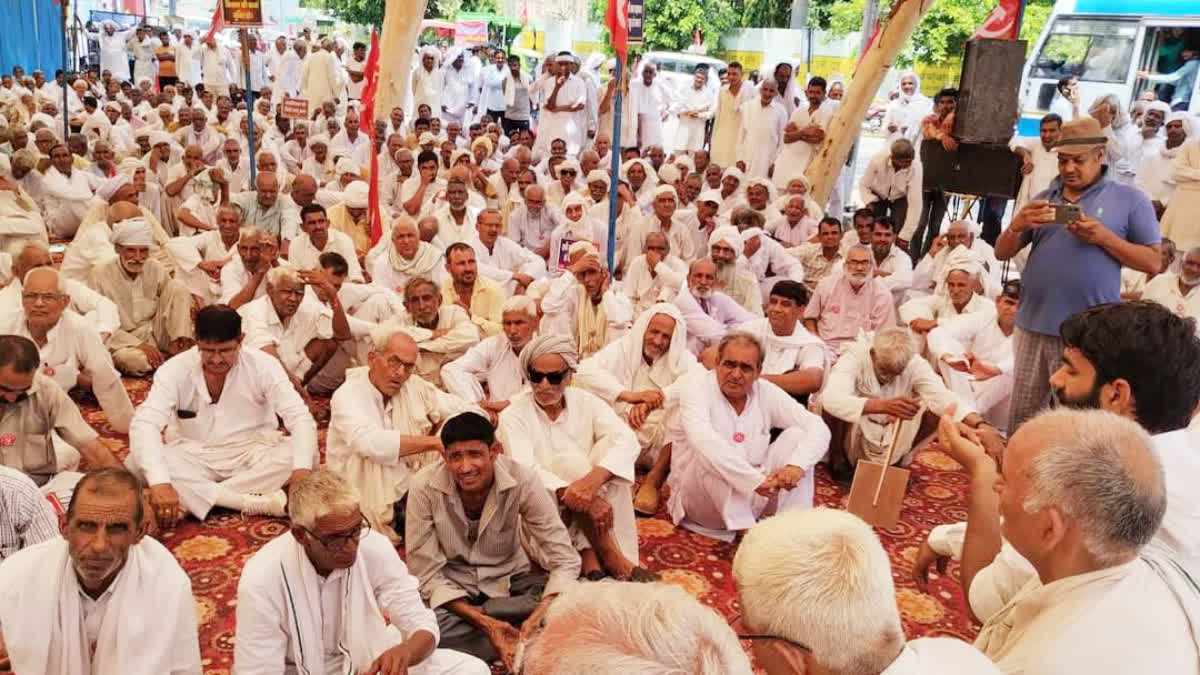

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?