समझाने की बजाय किसानों पर नीतियां थोपने के दुष्परिणाम

अभी कुछ महीनों पहले मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुडी विसंगतियों को लेकर सभी किसानों के हकों के लिए लड़ रही थी। इसके लिए मुझे मीडिया, संसदीय समिति, राज्य कृषि विभाग, केंद्रीय कृषि विभाग, बीमा कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, रिजर्व बैंक से होते हुए बैंकिंग लोकपाल तक जाना पड़ा, तब कहीं जाकर भारत सरकार थोडा सक्रिय हुई और बंद हो चुकी क्लेम प्रक्रिया को राजस्थान के लिये पुनः चालू करवाया। अगर यह निर्णय नहीं होता तो मैं इस प्रक्रिया को उपभोक्ता अदालत में चैलेंज करती या क़ानूनी प्रक्रिया अपनाती। मैं ऐसा इसलिए कर सकती थी क्योंकि मुझे इन सबके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से है या फिर मैं वह जानकारी हासिल करने की स्थिति में हूँ। लेकिन किसी आम आदमी या साधारण किसान के पास न तो इतनी जानकारियां हैं और न ही इतनी जागरूरकता है कि वह सरकारी नियम-कानूनों की पेचीदगियों से जूझ सके।

जब मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों से योजना के बारे में जानकारी लेनी चाही, तब उन्हें यह भी नहीं पता नहीं था कि मैं उनसे क्या पूछ रही हूँ। जो योजना उन्हें अपने जिले में लागू करवानी थी, उसके दस्तावेज हिंदी में भी उपलब्ध थे। मैं उन्हें हर एक क्लॉज के तहत उनकी जिम्मेदारियां और भूमिकाएँ बताती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब वे पहली बार ही सुन रहे हो। मैं अपने साथ एक कॉपी ले गई थी जो उन्होंने फोटोकॉपी करवा कर अपनी फाइल में लगाई।

मैंने ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी देखे हैं जो कागजों को पढ़े बिना ही सिर्फ चिड़ियाँ बिठा दिया करते हैं। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो सब कुछ पढ़ लिख कर अपना निर्णय फाइल पर लिखते हैं। यह सन्दर्भ इसलिये रखने जरुरी है कि जब प्रक्रियाएं व तंत्र की कार्यप्रणाली ऐसी होती है तो किसानों से सरकारें ऐसी उम्मीद कैसे कर लेती है कि उन तक सारे कानून और योजनाएं पहुँच जायेगी और वे उन्हें ठीक से पढ़-समझ लेंगे।

अब कृषि कानूनों को ही देखें तो क्या देश के सभी किसानों तक ये कानून पहुंचे हैं? जब मैंने इन कानूनों को पढ़ना चाहा तो सोचा कि कृषि विभाग की वेबसाइट पर तो ये होंगे ही। वेबसाइट पर जा कर देखा तो तीन में से दो ही कानूनों की जानकारी वहां दिखाई दी और वह भी अंग्रेजी में। देश के किसानों से यह उम्मीद करना कि वे वेबसाइट का पता लगाकर कानून खोज भी लेंगे और अंग्रेजी में पढ़-समझ भी लेंगे, यह मेरी नजर में किसानों के साथ-साथ सरकार को भी अंधेरे में रखने के बराबर है। कृषि संबंधी तीसरा कानून तो किसी और ही विभाग का मामला है अतः वो उस विभाग की वेबसाइट पर जा कर खोजना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि लोगों तक कानूनों की कॉपी पहुंचेगी तभी तो वे उनका विश्लेषण कर अपना निर्णय ले पाएंगे।

अब रही बात कानूनों की भाषा की! अगर किसी ने प्रयास करके इन कृषि कानूनों को खोज भी लिया तो इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि समझना मुश्किल है। कोरोना संकट के काल में जब संसद चल भी नहीं पा रही थी, तब भारत सरकार इन कानूनों को अध्यादेश के रूप में लाती है और कुछ महीनों बाद संसद में ध्वनिमत से इन्हें पास कराया जाता है। इस दौरान संसदीय समिति के स्तर पर विचार-विमर्श और आम सहमति बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। यहां तक कि संसद में बहस के दौरान विपक्षी दलों को इन बिलों पर बोलने का बहुत कम मौका मिला।

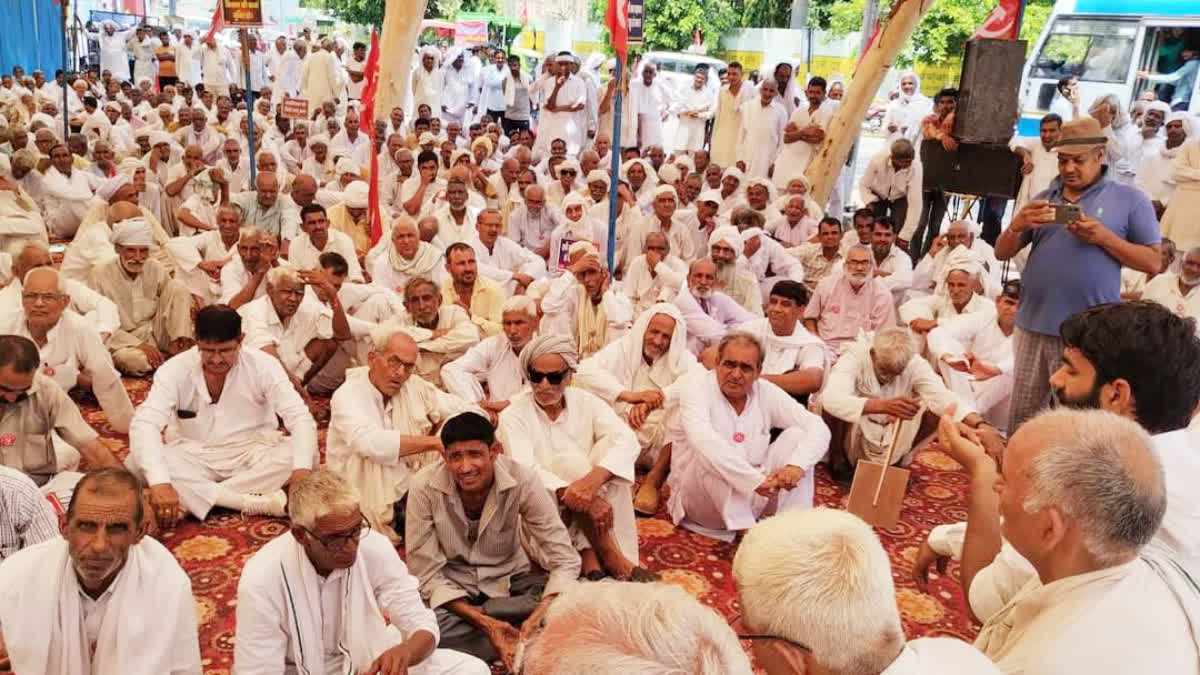

अध्यादेश सरकार के लिए एक विशेषाधिकार है। इसकी जरूरत तब पड़ती है, जब सरकार किसी बेहद खास विषय पर कानून बनाने के लिए बिल लाना चाहे, लेकिन संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन का सत्र न चल रहा हो। संविधान का अनुच्छेद-123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। संविधान कहता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है, जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून लाने की जरूरत हो, तो संसद के सत्र का इंतजार करने की बजाय सरकार अध्यादेश के जरिए उस कानून को लागू कर सकती है। लेकिन इस अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट है कि अध्यादेश को बेहद जरूरी या आपात स्थितियों में ही लाया जाना चाहिए। जब देश और पूरी दुनियां एक भयावह महामारी से जूझ रही है तो कृषि व्यापार में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने की क्या हड़बड़ी थी? सरकार के इस कदम से यह संदेश गया कि कृषि सुधारों पर आम सहमति बनाने की बजाय सरकार किसानों पर ये कानून थोपना चाहती है। किसानों को आंदोलन के रास्ते पर ले जाने के पीछे यह एक बड़ी वजह है।

सूचना का अधिकार के तहत सरकारी कार्यालयों को आम जन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में सूचना का पूर्व-प्रकटीकरण (Predisclosure) करना होता है। कृषि कानूनों के मामले में बिलों के मझौदों पर आम जनता के सुझाव/आपत्तियां भी नहीं ली गईं।

हैरानी की बात है कि नए कृषि कानूनों के तहत किसान अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ सिविल कोर्ट भी नहीं जा सकते। उन्हें सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों (SDM) से ही न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी। जो सरकार पूंजीपतियों के दबाव में कृषि कानून लागू करके पीछे हटने को तैयार नहीं है तो किसी विवाद की स्थिति में SDM बड़ी कंपनियों के खिलाफ फैसले दे पाएंगे, इस पर संदेह होता है। और फिर ब्यूरोक्रेसी तक पहुंच और उसे प्रभावित करने की क्षमता किसकी ज्यादा है? किसान की या बड़ी कंपनियों की? आर्बिट्रेशन के नाम पर किसानों को अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, इसकी क्या गारंटी है?

नए कृषि कानूनों के तहत व्यापार या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कंपनियों के साथ होने वाले एग्रीमेंट इतने जटिल हैं कि कोई वकील या सीए ही समझ सकता है। बड़ी कंपनियां अपने साथ क़ानूनी सलाहकार ले कर चलती हैं जो किसानों के लिए संभव नहीं हैं। फसल बीमा के कानूनी दांव-पेंच में प्राइवेट कंपनियों किसानों को कैसे चक्कर कटवाती हैं, यह सबके सामने हैं।

Top Videos

टमाटर बिक रहा कौड़ियों के दाम, किसानों को 2-5 रुपये का रेट!

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?